I.

En el capítulo anterior, Marshall McLuhan salió de su gélida tumba canadiense para recordarnos como ciertos entornos mediáticos generan “Culturas Visuales” donde el sentido más importante es la vista y “Culturas Aurales-Táctiles”, donde el oído y el tacto son más importantes. Quizás notaste que en esa distinción de McLuhan no hay una “cultura gustativa” o una “cultura olfativa”, a pesar de que esos son sentidos también. Si, como quieren los furries, nos volvieramos gente perro, estimo que desarrollaríamos medios de comunicación basados en el olfato. Hasta entonces, Hannah Arendt dice que no hay tal olfatividad cultural porque para nosotros “el gusto y el olfato son los sentidos más privados, ya que con ellos lo que se siente no es un objeto sino una sensación, y esta sensación no está conectada con el objeto y no se puede recordar. Se puede reconocer el olor de una rosa o el sabor de un plato determinado si vuelve a sentirse, pero no se pueden tener presentes de la misma manera que se tiene presente cualquier cosa que se haya visto o cualquier melodía que se haya escuchado, incluso cuando están ausentes; en otras palabras, existen sentidos que no pueden ser representados.”

Usamos el gusto más bien para juzgar, debido a una improvisación evolutiva que ahora nos persigue para vengarse. Kant decía que juzgar particulares (esto sí, esto no) es la actividad que otorga valor humano a cualquier cosa. A una obra de arte, a una idea o al mundo. Un mundo habitado exclusivamente por máquinas superinteligentes pero sin juicio humano, no interesa a los humanos. Carece de sentido y de realidad existencial para dichos humanos. Y eso a pesar de que la validez de estos juicios es más bien todo lo contrario a la validez de las proposiciones científicas o cognitivas. No puedo aseverar cabalmente que alguien está equivocado si niega que Sakamoto Desu Ga es el mejor anime de la historia, como sí puedo decir que está equivocado si se niega a aceptar que 2+2=4. No se puede obligar a nadie a estar de acuerdo con nuestros juicios. Solamente se puede apelar o solicitar ese acuerdo, diciendo cosas como que Sakamoto es el único bodhisattva que vencerá a la muerte y nos traerá la salvación y si Moriyasu lo pone de enganche salen campeones del mundo.

Hannah Arendt dice que ese tipo de debates son la esencia misma de la vida política. El problema es que las verdades surgidas del gusto por su perentoria y demencial exigencia de ser reconocidas (“SAKAMOTO ES EL MESÍAS”) tienden a rechazar el debate y las opiniones de otras personas.

Arendt: “Ningún argumento podrá persuadirme para que me gusten las ostras si resulta que no me gustan. En otras palabras, el elemento perturbador en las cuestiones de gusto es que no son comunicables.”

No podemos debatir de algo que no podemos comunicar y no podemos tener vida política si no debatimos. Esto de la comunicabilidad nos lleva a Ludwig Wittgenstein.

II.

A Wittgenstein le rompía soberanamente las bolas que la gente no fuera clara con lo que decía, que es siempre, y más todavía con los filósofos, que se negaron siempre a usar las palabras en el sentido coloquial. Para Wittgenstein todos los problemas filosóficos partían de esa ambigüedad, que no estaba claro que carajo están diciendo y que si lo aclarabas iban a desaparecer todos los problemas filosóficos para siempre.

Es cierto que mucha de la dificultad de leer filosofía es que A, B y C usan una palabra como "razón", y los tres quieren decir cosas distintas, a veces contrarias. Por eso en su tratado lógico-filosófico, Wittgenstein define meticulosamente cada palabra para reconstruir desde primeros principios el lenguaje y la comunicación. Quiere armar una forma de expresión que sea tan analítica como 2+2=4, que significa una sola cosa siempre, y no hay lugar a malentendidos. Su hipótesis era que una comunicación exitosa consiste en proyectar una imagen en la cabeza del otro, y lo que tenes que tratar es que la imagen que vos tenes y la que el otro tiene matcheen y que a su vez matcheen con un elemento concreto de la realidad y así se van a poder entender y debatir y todos vivimos productivamente en comunidad. Una escuela filosófica entera nace a partir de ahí.

El primer problema es que hay filósofos que le inventan sentidos nuevos a las palabras a propósito, y no solo porque son unos alemanes hijos de puta rebuscados. Hay un motivo real para usar una palabra en un sentido diferente al del diccionario estandarizado de Wittgenstein, que es generar una incongruencia en tu cabeza que te haga pensar más profundamente en lo que estás leyendo. Vease Heidegger con su Das Licht der Offentlichkeit verdunkelt alles!, que la luz del público oscurece todo, que el entendimiento de la gilada achata las palabras y las priva de sentido. En términos cibernéticos, no siempre (o más bien casi nunca) podemos dispensar de la variedad necesaria para analizar cada palabra que escuchamos o leemos y, cuando no lo hacemos, nos volvemos, en términos heideggerianos, “gilada” (Das Man).

El segundo problema es con eso de “proyectar una imagen en la cabeza del otro”. Es la cultura visual hablando. Si yo no entiendo la realidad como un concurso de imágenes, y más bien como un concurso de sensaciones y ritmos, tratar de proyectar una imagen en mi cabeza no va a comunicar lo que vos queres comunicarme. Va a comunicar otra cosa o nada.

Y el tercer problema da lugar a una segunda etapa en el pensamiento de Wittgenstein, que termina ocupando la mayor parte de su vida. A veces la gente no usa el lenguaje para comunicar hechos verdaderos acerca del mundo. Recuérdese, por ejemplo, los cuatro niños del Haggadah, donde solo uno de los niños, el niño sabio, trata de comunicar hechos verdaderos acerca del mundo. Los otros están jugando “Juegos de Lenguaje™”. En un giro que enfurecería a Wittgenstein 1.0 sobre su yo del futuro, la palabra"Juegos" acá está usada en un sentido especial, en el de teoría de juegos. No es un juego como el ajedrez, que como tiene información perfecta califica como “problema de cómputo”, si no la sucesiva elección de acciones tomadas en base a las decisiones que podría llegar a tomar el otro en un contexto de información imperfecta, de neblina de guerra. Si dos personas no se entienden, entonces, es que están jugando juegos de lenguaje distintos en planos retóricos distintos.

Entonces, dice Wittgenstein 2.0, lo que alguien dice no debe ser evaluado en términos de su contenido proposicional en grado 0, si no en términos de lo que están tratando de hacer y a quién y cuándo y si. No es que A le habla a B para transmitirle cierta información a B. Capaz que está hablando para que lo interprete C, que puede ser otra persona o Dios o la posteridad. O capaz que no le está hablando a nadie y no quiere decir nada. Está haciendo un ruido que le parece apropiado hacer en ese momento por motivos que quizás no termina de comprender. La comunicación sería no una transmisión de información si no un evento de construcción de sentido que solo ocurre en una intersección entre sistemas, y su naturaleza cambia en base a como lea cada sistema.

Esto coincide con el modo de pensamiento político de Hannah Arendt, que considera los temas del ámbito político no como “objetos” sino como fenómenos y apariencias, y por eso las creencias políticas no siempre tienen una base cognitiva. Esto a la gente de la cultura visual, letrada, racional, le da por las bolas.

III.

Lo dicen también básicamente todos los consultores políticos del planeta, de Converse 1964 a Jaime Duran Barba, que a la mayor parte de la población no le importa la política ni mucho menos la ideología. Según Duran Barba, nada más que al 20% de los electores les interesa si el candidato es de izquierda o de derecha, y que dice que va a hacer una vez que gane. Como el otro 80 es bastante más que 20, el consenso entre los especialistas es que la ideología se la pasan por los huevos. Para propósitos electorales, da igual si los candidatos creen en el libre mercado, en una economía planificada al milímetro o en leer el futuro en tripas de chancho para ver que conviene plantar. Si están a favor del aborto o si pretenden implementar el burka obligatorio. En la cultura aural-táctil las ideologías sólo aparecen retroactivamente cuando son leídas desde la cultura visual, único punto de vista que permite realizar aquella operación, y entonces el contenido ideológico generalmente no es relevante para la campaña. Esto no significa que alguien que se mueve fluidamente en la cultura aural-táctil sea un simio cabeza de ladrillo o que no tenga ideología, solo que no vota motivado por los tortuosos problemas teóricos que desvelan a los nerds. Vota por el que votan los suyos (lo que entienda por “los suyos”) o vota siguiendo unas nociones nebulosas difíciles de leer para alguien que esté afuera, que ve más bien incoherencias random sin ningún tipo de sentido, pero muy coherentes desde su punto de vista.

Lo que hay como grieta es una diferencia en formas de recibir y evaluar información del mundo, y en las formas de comunicarla. Es muy difícil atravesar esta grieta porque estás hablando con niveles retóricos fundamentalmente distintos sobre mundos fundamentalmente distintos. En filosofía (es decir, en alemán), esta idea se llama Umwelt (literalmente: “ambiente”), y Josef Pieper en Leisure: The Basis of Culture rastrea el concepto hasta Platón y Aristóteles, que coincidían en que la razón es lo que permite a los humanos poner un pie afuera de su Umwelt y atisbar otros, y la existencia de la propia noción de Umwelt termina siendo la evidencia evocada. Una criatura confinada a un solo tipo de Umwelt, como un perro en un mundo hecho de olores, nunca jamás se le podría ocurrir el concepto de Umwelt.

Estoy, entonces, describiendo la grieta como un fenómeno mediático. Muchas grietas, que aparecen cuando en la misma sociedad conviven diferentes experiencias mediatizadas, que es casi siempre que tenes cualquier grupo humano más grande que una aldea en el medio de la selva. Puedo aceptar que hay un paralelismo entre la división de McLuhan y, por ejemplo, el protestantismo y el catolicismo. El protestantismo históricamente fomentó la lectura porque cada uno tiene que leer la biblia por su cuenta y produjo entonces una cultura letrada y visual, mientras que el catolicismo hizo siempre mucho más énfasis en los rituales y las ceremonias y, durante muchos años, darle misa en latín a gente que en realidad no habla latín. Porque, si bien hay una doctrina, para la vasta mayoría de los fieles la mejor forma de adquirirla es a través de la revelación y no poniéndose a resolver racionalmente las contradicciones de los misterios como una fábrica de herejías, y además el diablo sabe más de teología que todos los curas juntos. O entre Atenas y Jerusalén en la concepción de Leo Strauss, que una vez invitó a salir a Hannah Arendt y ella le dijo que no e inmediatamente se subió de un salto a un convertible rojo con Heidegger. O entre el confucianismo y el taoísmo, o entre el Islam Shia y el Islam Sunni. O en tu interior, con tus innumerables conflictos y contradicciones que yo ya no tengo porque soy el que está escribiendo esto.

Ursula LeGuin cita más ejemplos en A Non-Euclidean View of California as a Cold Place to Be, y yo los voy a citar también porque Derrida dice que siempre que vos haces una distinción binaria estás automáticamente diciendo que uno de los lados es mejor que el otro porque así sos. Yo no quiero decir que una de estas culturas es mejor que la otra, entonces llamo cada lado de muchas maneras para confundirte en ese orden de valoración. Entonces:

-La antítesis de Victor Turner entre “estructura” y “communitas”. La estructura es cognitiva y la communitas existencial. La estructura provee un modelo, y la communitas un potencial. La estructura clasifica y la communitas reclasifica. La estructura es expresada en instituciones legales y políticas y la communitas en arte y religión.

-Levi-Strauss con su distinción entre sociedades “calientes”, que aparecieron en la revolución neolítica, con diferenciaciones de castas y clases urgidas sin fin, para poder chuparle la energía como un vampiro a la gente, y sociedades “frías”, autocontenidas, con “temperatura histórica que tiende a cero”. Es decir, ultraconservadoras.

-Dostoievski con su distinción entre mentes euclidianas y no euclidianas.

Y George Steiner, que pone la grieta entre Tolstoi, que maneja un tiempo lineal y cognoscible con pasado y futuro, y Dostoievski, que no cree en el tiempo porque el amor lo trasciende todo y le da el rol de euclidiano en jefe al Gran Inquisidor, que está obsesionada con la idea de regular toda la vida por la razón y traer la felicidad al hombre a cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Pero NO, y esto es importante, la izquierda y la derecha. No hay una grieta insalvable entre la izquierda y la derecha. Hay corrientes de izquierda que necesitan derivar racionalmente todos sus postulados y corrientes de izquierda que no. Y hay corrientes de derecha que necesitan derivar racionalmente todos sus postulados y corrientes de derecha que no.

Nótese que cuando no estás derivando formalmente tus postulados, izquierda y derecha empiezan a volverse nociones nebulosas que no tienen mucho sentido. La noción de ideología como un sistema definido y coherente de creencias pertenece a la cultura visual letrada que lo racionaliza todo, divide el mundo en cuadrantes y crea ideologías.

Por eso se dice que los extremos del espectro político se tocan, porque la operación de tener que derivar o no racionalmente tus postulados te hace más afín con otra persona que hace lo mismo que la naturaleza específica de los postulados derivados o no derivados. Y esta grieta es un fenómeno que emerge de un mundo (inevitablemente) mediatizado.

Dostoievski: “Lo opuesto al amor no es principalmente el odio sino el rumiar del cerebro.”

IV.

La frase de cabecera de Marshal Mcluhan es que el medio es el mensaje. “Medio es el mensaje” quiere decir que un discurso de derecha emitido a través de un video de 1 minuto que circula por internet es idéntico a un discurso de izquierda emitido a través de un video de 1 minuto que circula por internet.

De la biblia de MrBeast:

“Tu objetivo es hacer los mejores videos de YOUTUBE posibles. Ese es el objetivo número uno de esta productora. No es hacer los videos mejor producidos, ni los vídeos más divertidos, ni los videos más atractivos, ni los videos de la mejor calidad. Es hacer los mejores videos de YOUTUBE posibles.”

El medio es el mensaje. Cualquier consideración estética o ideológica que puedas hacer sobre MrBeast es anecdótica, como cuando Charly García se quejaba que en la música actual de la melodía, armonía y ritmo sobrevive solamente el ritmo. Y sí. Es el ambiente de la plataforma lo que dicta la forma y el contenido de los videos, como es el ambiente del Tropitango lo que evita que el DJ pueda poner muchos discos de Coltrane antes de que lo echen o lo maten. McLuhan dice que la obsesión del hombre de la cultura letrada con el contenido por sobre la forma (y con la creación de la propia distinción entre contenido y forma) hace que le sea difícil darse cuenta de cualquier hecho sobre la forma de un nuevo medio de comunicación.

En este orden, Kevin Munger señala que la academia tiene muchos problemas para analizar fenómenos como Mr. Beast porque detestan visceralmente consumir información en formato video. Prefieren un millón de veces leer. La gente que no es académica es todo lo contrario. No le gusta un carajo leer y abandonó los medios digitales basados en texto como los blogs a la primera oportunidad.

McLuhan podría hablar horas sobre la transformación de cualquier actividad artística en “producción de contenido”, cualquier contenido que llene la forma, y ni hablar del hecho de que ese contenido lo consumís a través de una pantallita chiquitita que controlas tocándola con el dedo. Una experiencia táctil participativa que resulta muy distinta a la experiencia contemplativa de mirar un monitor que controlás a distancia, aún con la breve distancia del mouse y el teclado. De la cultura visual a la cultura auditiva-táctil.

Jason Pargin cuenta cómo la proliferación de los smartphones destruyó completamente la página de internet. En lugar de una audiencia que te visitaba para ver lo que estabas haciendo, ahora había unas aplicaciones agregadoras de “contenido”, que englobaban todo lo que había por consumir y uno tenía nada más que scrollear por un feed para ir absorbiendolo todo, y el feed nos miraba mirándolo para decidir que absorberemos a continuación y todo así. Del texto plano se pasó al mosaico de imágenes y videos, e incluso lo que seguía siendo texto vio sus párrafos transformados en listas. La velocidad eléctrica de absorción primando sobre cualquier otro atributo, táctil, según McLuhan, porque su velocidad te deja tocar todo al mismo tiempo. Un texto largo y rebuscado como este, por ejemplo, es muy difícil de leer en un celular, que encima te distrae con notificaciones y giladita.

V.

Más allá de que ya dije que alguien que se mueve en la cultura aural-táctil no es un simio cabeza de ladrillo, sé que tengo que repetirlo varias veces como si le estuviese agregando epítetos a mis héroes en un poema épico oral, por eso de que la mayoría de la gente va a leer esto en un celular, quizás en un transporte público, quizás a merced del sifón de variedad que es el vendedor de las nuevas tabletas Milka de chocolate con leche, chocolate de primera calidad con fecha de vencimiento, para saborear en el viaje o regalar a nuestros seres queridos.

Hay tres grupos de objeciones a levantar contra esta distinción entre cultura visual y cultura aural-táctil. La primera es una distinción de clase, la forma en que esta grieta muchas veces es entendida en el discurso público. Si yo digo que Das Licht der Offentlichkeit verdunkelt alles!, estoy diciendo que la política tiene que ocurrir en privado, entre los mejores. Porque una política “aural-táctil” evoca un montón de gente copando las calles para manifestarse políticamente que codifica como “clase baja”, cuyo único poder yace en los números y los gritos, y mirar con desaprobación desde el balcón de un departamento, diciendo que se está de acuerdo con el reclamo pero no con los modos, “clase alta”. Muy sospechoso. Por eso también quise expresar la división en diferentes términos, para que no quede atada a una circunstancia histórica particular y se entienda en dos grandes grupos de formas en las que los seres humanos tienden a responder a distintos entornos mediáticos. H.G. Wells tiene un modelo de la historia donde los nómadas del desierto cada tanto agarran y conquistan civilizaciones sedentarias más “avanzadas” que ellos, y ahí tenes culturas aurales-táctiles dominando y sometiendo culturas visuales.

El segundo problema es que parece que esto es un rant tecnopositivista donde la fría razón lo puede todo y nuestra única salvación como especie es entregar nuestros destinos a las máquinas o al Gran Inquisidor de Dostoievski. Pero Robert Sapolsky señala que alguien enteramente racional, como un Spock o uno de esos, tomaría todo el tiempo decisiones de mierda. No solo porque cada parte del cerebro es menos modular de lo que le gustaría a alguien de cultura visual, y cada proceso cognitivo involucra la integración de diferentes partes, si no porque la corteza prefrontal tiene en sí misma varias regiones distintas. Está por ejemplo la Corteza prefrontal dorso-lateral (dlPFC) que es la que filosofa por horas, haciendo experimentos mentales sobre las decisiones que vamos a tomar. Y luego la Corteza pre-frontal vaso-medial (vmPFC), que le reporta los resultados de experimentos del tipo “¿Cómo me voy a sentir si hago X y después pasa Z?”, y el resultado lo sentis literalmente, en general en la panza. Se “siente mal” tomar esa decisión. Sapolsky dice que la gente con daño en la vmPFC, Spock, digamos, le cuesta primero tomar la decisión porque ese “sentir” bien o mal es una parte fundamental de tomar decisiones en un tiempo prudencial. Y luego, cuando toma una decisión de mierda, no altera su comportamiento en base a recibir feedback negativo, porque no lo siente.

Y el tercer problema es que el modelo no tiene la variedad suficiente para abarcar la totalidad de la condición humana. ¿Dónde cae Borges que era un avatar de literatura pero era ciego? Que se hizo famoso dando conferencias orales pero detestaba la política participativa. Por eso hay que aclarar que básicamente nadie es enteramente racional o enteramente irracional, visual o aural-táctil, un niño sabio o un niño que no sabe preguntar. Estamos hablando de influencias, de vectores que te van tirando para allá y para acá. Tu cultura tiene información visual, información aural, información táctil, y la importancia relativa de esa información que te llegue y como funcionen tus sentidos va a dictar cómo regulas variedad y en qué ambientes estás más cómodo, si en la biblioteca o en la pulpería con los cuchilleros. O como dicen los chicos de ahora, en “donde encontras tu flow, man”. Así hablan todos los chicos ahora.

El motivo por el que me parece importante hacer esa brutal reducción de variedad que clasifica a la gente en dos bolsas es que ese corte marca un impasse comunicacional, y un impasse en la forma de lidiar con distintas crisis que vayan surgiendo. Sapolsky cita este estudio, donde los investigadores pusieron sillas bloqueando el paso en un Starbucks en China, y en el resultado más marxista de la historia, encontraron que la gente que venía de regiones que tradicionalmente habían cultivado arroz (cuyo cultivo requiere una coordinación social a gran escala que codifica como “colectivista”) se acomodaban a los obstáculos o los evitaban. Y la gente de regiones que cultivaban trigo (producción codificada como “individualista”) corrían las sillas para pasar.

Es en situaciones de crisis que afectan la estabilidad del sistema, como en una pandemia o cuando queremos tomar un cafecito y algún hijo de remil putas puso una silla en el medio del pasillo, cuando el ejercicio del juicio adquiere eficacia práctica. Hasta que aparece ese momento crítico, no sabemos si somos más niños sabios o más niños que no saben preguntar. Y eso no depende de diferencias genéticas insalvables, si no de la resultante de una banda de factores, como los medios que consumimos o la naturaleza de los medios de producción o la cantidad de plomo en el agua que tomamos.

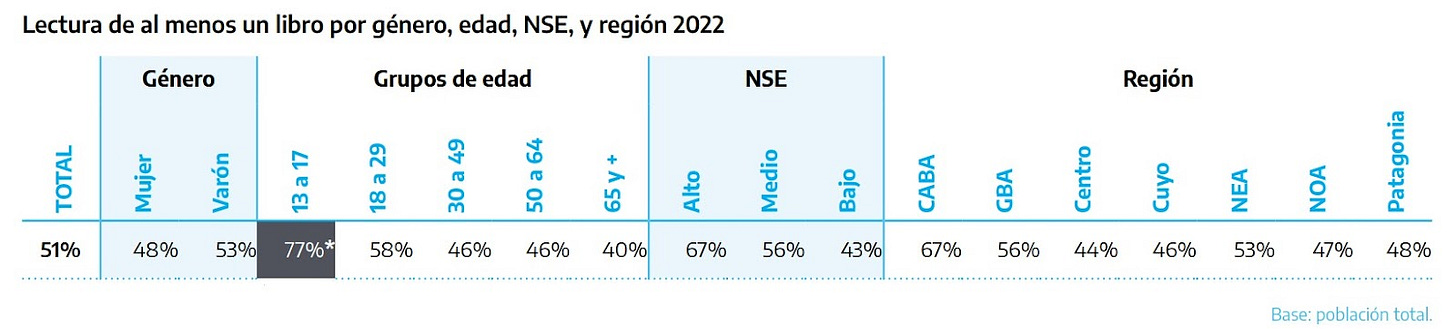

La cuestión es que la mayor parte de las veces que podemos identificar esta grieta, no estamos hablando de una estricta división 50-50, donde cada perspectiva tendría suficiente peso para ser considerada en sus propios términos ante una crisis. Estamos hablando del 80-20 de Duran Barba. Y si tratamos de predecir a ciegas quienes son el 20% que Duran Barba dice les importa si un candidato es de izquierda o de derecha y que va a hacer una vez que gane, probablemente sean los que leyeron más, independientemente de su nivel socioeconómico. Esa diferencia en el volumen de lectura por nivel socioeconómico ciertamente existe, pero La mitad de la gente no lee libro alguno jamás a menos de que la obliguen en el colegio, y de esa mitad que sí, el 39% se limitó a uno o dos libros.

El valor social de la lectura no es solamente que la gente “sepa más cosas” en general, algo relacionado con el contenido específico de la lectura, si no que el propio medio del libro engendra una forma particular de relacionarse con el mundo. Tener relativamente pocos lectores quiere decir que cada crisis que surja va a ser enfrentada “en piloto automático” sin nadie más que una nebulosa acumulación de vibes a cargo de tomar decisiones. Es el fallo contrario a las demasiadas decisiones conscientes del Gran Inquisidor de Dostoievski, con daño en la vmPFC, donde la fría razón divide el mundo en una grilla de rectángulos iguales separadas por alambre de púas y da a cada ciudadano 2000 calorías de Producto Alimentario Estandarizado. Lo que tienen en común estos dos fallos es no pensar en el sentido Heideggeriano.

Para Heidegger el pensamiento no sirve tanto para obtener ciertos datos sobre ciertos entes o para procesar esos datos, sino que es una experiencia enraizada en una mucho más básica preocupación por Ser. Para que tenga valor, pensar nos tiene que ayudar a salir del olvido existencial, de esa inhabilidad de reconocernos como radicalmente libres porque estamos paralizados por distintas formas de ansiedad patológica y cosificación mutua.

La cibernética enfatiza que no podés “cerrar” la grieta, porque cada lado tiene un rol para cumplir lidiando o anticipándose a distintos tipos de crisis, y la dificultad radica en darse cuenta de que enfoque es mejor para cada crisis. Pero antes de tratar ese tema quiero indagar más profundamente en lo que pasa cuando tratas de cerrar la grieta o cuando somos agnósticos en que lado es mejor, y lo dejamos librado al azar.